町田で月イチでアートが楽しめる「パリコレッ!ギャラリー」第35弾は、

町田市所縁のテキスタイルデザイン作家:honokoさんの個展を開催します。

“絵を描くように布をプリントする”をテーマに制作を続けるhonokoさん。

絵に対する興味が自身の生み出すテキスタイルへの探求に繋がっているのだそうです。

テキスタイル(布)作品の制作プロセスや、ユニット「ö!」(オイ)としての活動についてまで、

最近 “町田に呼ばれている”というhonokoさんに、様々なお話を伺いました。

⬛︎ 絵画的なアプローチが見られるhonokoさんですが、テキスタイル(布)に興味をもったのはいつからですか?

テキスタイル(*1)への興味は母からの影響が大きかったです。母が生地を集めることが好きで、小さい頃からよく雑貨屋さんについて行ったりしていました。家には生地が沢山ある環境でした。中にはマリメッコ(*2)など北欧の生地もありましたね。よくテーブルクロスを敷いたりクッションカバーを集めたりしていて、でも、母は生地を使って縫ったりすることができず、収集することがメインだったので、たまに「これは何に使うんだろう…?」という感じで、一緒に集めた生地を眺めたりしていました(笑)

テキスタイルに興味を持ったのは小学生の頃で、夏休みの自由研究でテキスタイルについて調べました。まだ小学生だったので特にアーティストについては詳しく分からず、マリメッコの生地かわいいな〜と思っているくらいでしたが、そこから興味が湧いたことがスタートだったと思います。

(*1)テキスタイル:織物や繊維、糸や編物等の布に関わるものの総称。アパレルやインテリアなど幅広い分野で用いられる言葉。

(*2)マリメッコ:フィンランドを代表するアパレル企業。オリジナルの鮮やかな色の大胆なプリント柄をデザインした商品ラインナップが特徴。婦人服・紳士服・子ども服のほか、鞄、インテリア用品や食器などの生活雑貨も手がける。

⬛︎ 影響を受けたアーティストがいれば教えてください。

大学へ入学する前に鈴木マサル(*3)先生を知ったくらいで、テキスタイルアーティストで影響を受けたアーティストでこれは!という人はいないのですが、元々絵も好きで、小さい頃から両親によく美術館へ連れていってもらい油絵に興味を持ちました。アーティストの名前まで詳しく分からないけれど、絵は描いてみたいという気持ちはありましたね。アーティストに興味を持つというより、生み出された作品に強く興味を持っていました。間違いなく私のもの作りは絵画表現から強く影響を受けていると思います。

(*3)鈴木マサル:1968年〜/日本のテキスタイルデザイナー。東京造形大学造形学部デザイン学科テキスタイルデザイン専攻領域教授。2005年に自社企画ファブリックブランド『OTTAIPNU(オッタイピイヌ)』を立ち上げるほか、マリメッコ やラプアン カンクリのデザインも手掛ける。

⬛︎ 絵を描くように布をプリントする」をテーマに制作されているなかで、絵を描くだけにとどまらず、テキスタイルプリントにされるのはなぜでしょうか?

テキスタイルという分野は、どちらかというとデザイン寄りで、表現物(作品)というよりは衣服やインテリアなど人の暮らしに寄り添うものとして皆さんに知られていると思います。

一方、絵画だと自己解決の側面が強く、自己表現的な要素の濃い作品として完結していきます。どちらかというと私は自己表現で終わりとせず、他者と関わりのあるものを作りたくてテキスタイルの作品を制作していて、自分の表現物から新たに受け取り手の表現物として生活に寄り添う要素を探せないかなという想いから、テキスタイルでの表現を続けています。私にとっては、テキスタイルは中間層だなとも思っていて、デザインの要素もありながら、表現的な要素も取り入れることができる、そこがテキスタイルの強みなのではないかなと思っています。

私の表現が詰まった布が他者へ渡った時に、それぞれの捉え方で私の布が生まれ変わり存在している、またそれが私にとって刺激になるんです。布をパネルに貼りお家の壁に飾ってくださる方や、バッグにしている方もいます。自分から離れたときに変化が起きて、それが続いていく面白さがテキスタイルプリントにはあるなと思っています。

⬛︎ 普段制作される時は、どのようなプロセスで進めていくのですか?

私のテキスタイルプリントの作品の技法は、主にインクジェットプリントで制作をしています。

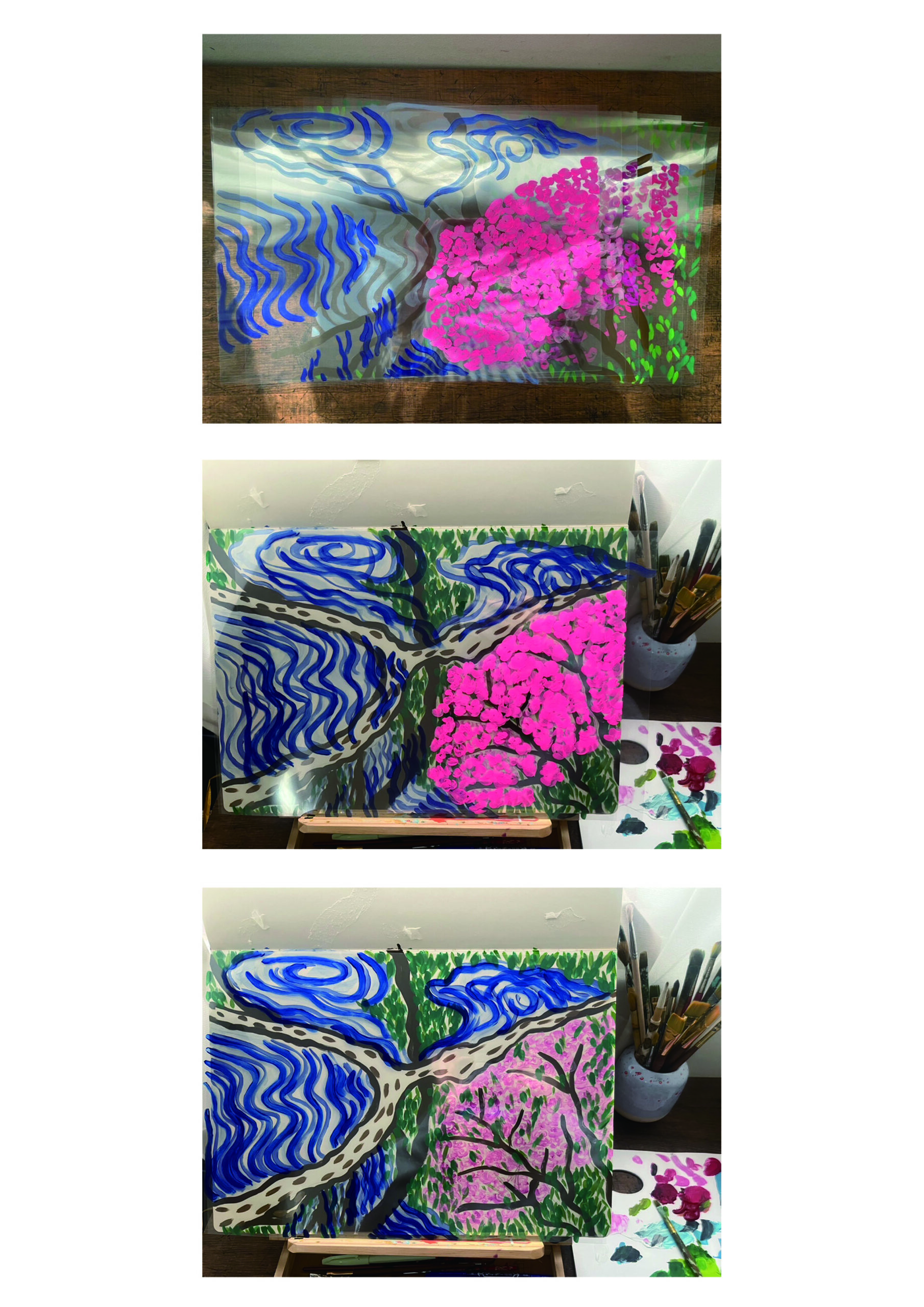

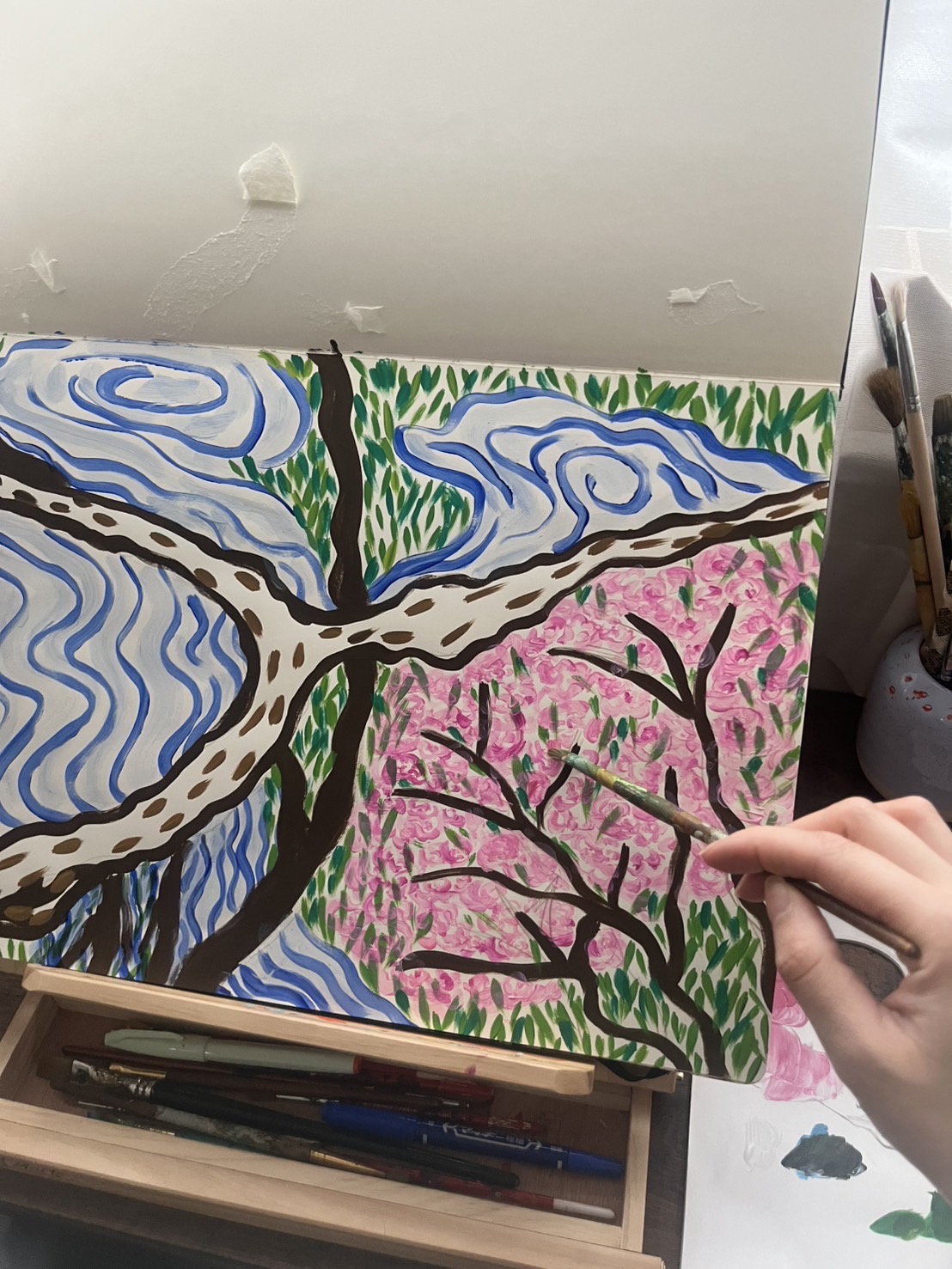

まず、流れとしてドローイングを描くことからスタートし、絵として完成できる状態までガッツリ書き込みます。インクジェットプリントは原画をそのまま布にプリントすることもできます。ただその方法は取りません。紙に描いたものを布にするときに変化を加えていきます。シルクスクリーンプリント(*4)の技法を用いて制作を進めていきます。通常の方法としては原画をパソコンへスキャンし、色ごとにレイヤー分けをすることも出来ますが、私は原画となる絵を描いた後にすぐパソコンへ読み込まず、原画の上に透明なフィルムを置いて色ごとに描き直してレイヤー分けの作業をしています。つまり、色ごとのレイヤー分けの作業を全て手作業でやっています。デジタルに頼りすぎてしまうと、ただ絵をそのままプリントした感じになってしまうんです。よく美術館で販売されている有名絵画がプリントされたグッズがあると思うんですけど、そういう感じになってしまうのは違うなと思って。

シルクスクリーンプリントなどの重色や線のテクスチャーなどの要素を強く落とし込むイメージで、描いた絵を色ごとに透明なフィルムに描き直し、レイヤーを足したり引いたりしてアナログで仕上げてから、最後の最後にパソコンへ持っていく作業をしています。

またデジタル上でレイヤーを重ね合わせ再び色を足したり引いたりします。元々デジタルは嫌いで、プリント技法もシルクスクリーンプリントにこだわり手作業で制作をしていました。コロナ禍をきっかけにどこでも作業ができるよう、インクジェットプリントに切り替えました。デジタルで最終的には仕上げる工程でもできるだけアナログの要素を活かす方法を独自に試行錯誤しました。原画を10色で描いた場合10色分を分けて描きスキャンします。クレヨンやペンのテクスチャーを加えたい時は透明のフィルムに描けないため、白い紙に描いたものをパソコンにスキャンしてデジタル化し、レイヤーに加えたりもします。色だけではなくテクスチャーも加えます(笑)表現したい要素を判断しながら作業を進めていますね。自分のアナログへのこだわりの強さから、時間がかかる面倒くさい作業をわざわざしてしまっています(笑)そのため、 制作時間は1ヶ月で済む時もあれば、倍の時間がかかってしまうこともあります。

絵(原画)も何枚か描いて良いものを選びます。絵の具で描いた色がパソコンへスキャンすると違う色になってしまったり、デジタルになるとこれは違う…などまた試行錯誤が続くとどうしても時間がかかります。私の作品は、絵をそのまま布にプリントしているのかな?と思われることが多いのですが、よく見ると上の色と下の色が重色していたり、手描きのテクスチャーがはっきり残っていたりと、絶妙に調整している感じが伝わるように工夫しています。

大学院に進学した時に、「絵のようなテキスタイル」という作品テーマを掲げてから、リピート(*5)をしないことも絵に近いかなというのがあって、リピートしない生地を作ることが多くなりました。

(*4)シルクスクリーンプリント:金枠や木枠にスクリーンメッシュ生地を貼り付け「デザインの版」を作成し、その上にインクを置いてスキージーで伸ばし、布や紙にプリントする技法。布に手作業でシルクスクリーンプリントを施すことを手捺染とも呼ぶ。中には、まるで手捺染を施したようにプリントが仕上がる「デジタルプリント」という方法もある。

(*5)リピート:1枚の布に絵柄を繰り返してプリントしていく様子を表す用語。

⬛︎ 日常で出会うもの・ことをモチーフに作品へ落とし込まれていると思いますが、主にどのようなもの・ことをヒントにしているのでしょうか?

本当に自然がいっぱいで、山しかないところで生活をしているので、植物は昔から好きです。絵やテキスタイルもそうなんですけれど、自分が生活している中で通学路に生えた雑草などの写真を撮ったり、素材になるものは自分の身の回りにある植物が多いですね。

あとは、映画も好きで、登場人物が着ている服やインテリアを見て、その色味を参考にしたり…。自分の描く絵は色が強いものが多くて、色彩表現は大事にしているので、植物をそのまま描くというよりは、そこで感じたことや自分の気持ちを色に込めて描いています。

あとは家具、雑貨もヒントになりますね。ビンテージショップなどにあるよく分からない動物の置き物とかは思わず買ってしまいます。シルエットを見るのも好きですね。

⬛︎ 色彩豊かな配色と大胆な線が魅力的なhonokoさんの作品ですが、制作をする上で大切にされていることはありますか?

絵画に元々興味があって、「ポスト印象派」と呼ばれるゴッホや、自己表現が出てきた時代に活躍した画家の色彩が好きです。特にその後20世紀初頭に活躍したマティス(*6)などは上手く描くということよりも色彩を自分の表現として絵に残そうとしているところがあって、色彩を大事にする点は自分の中ですごく影響を受けています。もちろん、色だけではなく、形も大事だと思いますが、自分の中の表現要素の強みは色彩なのかなというのがあるので、色を一番大切にしていると思います。依頼を受けて制作する時は依頼人の要望に寄り添いながら、その人に合う色をイメージして制作したりもします。抽象的な想いを汲み取って制作することは、テキスタイルにしかできないことなのかもしれないと思っているので、そういう部分を大事にしています。

(*6)アンリ・マティス:1869年〜1954年/フォーヴィズム(野獣派)を代表するフランスの画家。自然をこよなく愛し「色彩の魔術師」と謳われ、色彩あふれる世界を描き続けた20世紀を代表する芸術家の一人。

⬛︎ 色彩豊かな作品が多い半面、モノクロの作品はありますか?

あまりなかったのですが、去年町田の簗田寺(りょうでんじ)さん(*7)で開催されている「開門日和(かいもんびより)」(*8)というイベントに出展した時に、実験的にモノクロで制作しました。お寺のイメージと今までの自分にはない要素を盛り込んでみようと思い、モノクロのハンカチを作ってみたんです。それを、カラフルなハンカチの中にひっそりと忍ばせておいたら、簗田寺さんで武道教室をしている千夜賀風(せんやがふう)さん(*9)が気に入ってくださって。その後、モノクロのオリジナル風呂敷の制作依頼をいただくことができました。モノクロで作るということが今までなかったので、自分の中でとても新鮮で楽しかったです。それに、タッチや形が色に頼らずダイレクトに出て来る感じが面白く、最近は色彩表現ではなくタッチやアナログにこだわった末に強く出る、テクスチャーの表現をベースにした作品作りも良いなと思うようになりました。テキスタイル作品を制作していると「こんなものを作って欲しい」など、自分になかった発想を聞ける機会が多いので「これは面白いかも!」と発見があったりして私だけでは生まれることがなかったかもしれない作品も多くあります。今回の展示では千夜賀風さんから依頼いただいた生地も展示しますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。

(*7)東向山簗田寺(とうこうざんりょうでんじ):東京都町田市忠生に寛永6年(1629年)建立。閑静な森と豊かな湧き水に恵まれた寺院。日曜参禅会や文化講座、音楽イベントなどの文化・社会事業も積極的に行っている。

(*8) 開門日和(かいもんびより):隔月で簗田寺にて開催される境内マルシェイベント。飲食や物販、ワークショップ等様々な出展者で賑わい、音楽ライブも開催するなど2023年よりスタートした簗田寺の新しい取り組み。

(*9) 千夜賀風(せんやがふう):「子どもたちへ日本の伝統文化の原体験を。」という想いを軸に、様々な文化活動を企画・主催している団体。着物を纏い日本刀を用いた試し切り体験が簗田寺で体験できる。

⬛︎ 今回の展示テーマは「To be continued..」ということですが、このテーマを選ばれた理由を教えてください。あわせて、今回の展示のみどころを教えてください。

私が制作する作品は“終わりのない状態で作りたい”という想いがあって、絵を描き、布を作って、その布がまた誰かへと渡って…と続いていく要素があることに気がついて、この続きはまた後で…ということで「To be continued..」をタイトルにしました。「この後も何かあるのだろうか」と、見る人にワクワク感を与えて、次へ繋がっていく作品の要素と、今回の作品を見た人からまた新たに何かが生まれ繋がっていく要素にかけてタイトルを決めました。

今回の見どころは、京都の展示でしか発表していない大きな3mくらいのテキスタイル作品です。私の活動拠点は関東(東京・神奈川)ですが、この作品は関西でしかお披露目できていなかったので、ぜひ今回はその作品を皆様にも見ていただきたいです。あとは「しぜんの国保育園」(*10)とのプロジェクトで子どもたちと制作した作品展示も見どころです!また、新作の布も数点展示予定です。絵柄をリピートしたものと、していないものを並べ、同じデザインだけど見え方が違う!というテキスタイルの面白さを感じていただけたらと思います。ドローイングやこれまでの絵画作品もあわせてご覧ください。

(*10)しぜんの国保育園:町田市忠生所在の保育園。様々な世代や文化の人々が集まって交流できる、小さな村のような保育園。子どもたちの感性が響き合う「こども美術館」など、今町田では話題の保育園。

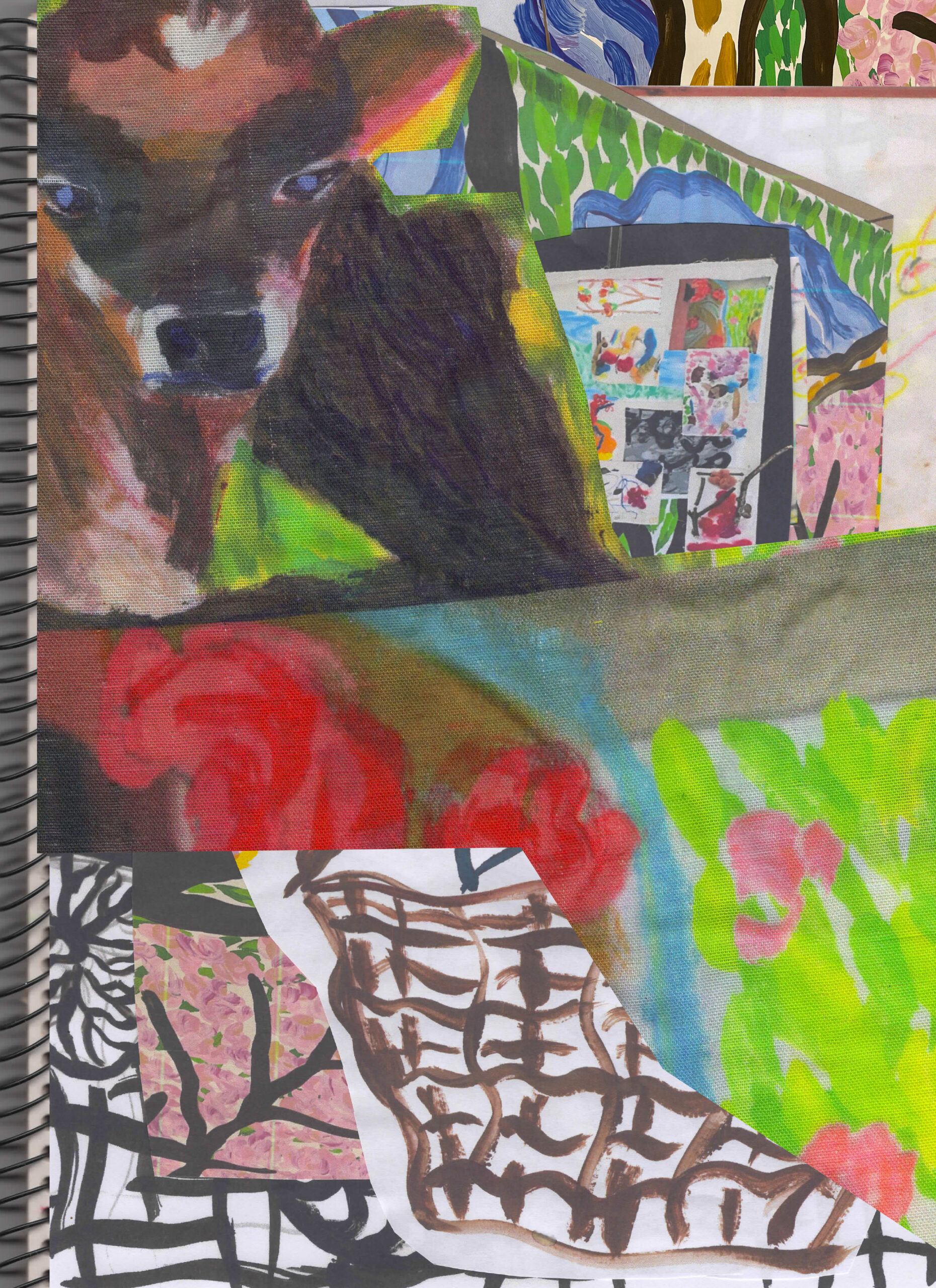

⬛︎ メインビジュアルのコラージュが印象的ですが、どのような意図で制作されたのですか?

スクラップブックを作っているようなイメージで制作しました。

私の作品を切り取り集め、コラージュをしていろんな要素が組み合わさったような形にしています。このメインビジュアルにコラージュされているのは、保育園の子どもたちとの作品の一部だったり、今回の展示を飾る作品が少しずつ散りばめられていたりします。この牛は私のアイコンのようなものなので、今回はメインビジュアルに大きく登場させました。

⬛︎ 町田市忠生にある「しぜんの国保育園」の子どもたちとの共同作品を展示されますが、コラボレーションのきっかけを教えてください。

食をメインに企画のディレクションなどマルチな活躍をしているスズキミキと「ö!」(オイ)(*11)というプロジェクトユニットを組んでいて、様々な活動をしています。簗田寺さんのイベントでワークショップ(以降WS)をやらせていただいた時に、保育園の方から「子どもたちと一緒になにかやってほしい」とお話をいただきました。今までも2人で一緒に活動はしていたのですが、その流れでスズキと「ö!」を作ることになったんです。

「ö!」として初めてのお仕事が、しぜんの国保育園の子どもたちとのプロジェクトでした。子どもたちとどんなことをやろうかと考えた時に、ざっくりですが「子どもたちと大きなタペストリーを作りたい!」と思い構想しました。自然豊かな保育園なので、近くの里山や園庭に子どもたちと行って素材を集めるところからスタートしました。子どもたちには土台となるA4サイズのキャンバス地を渡して、そこにそれぞれ里山で拾ってきた落ち葉や枝、私が素材として持ち込んだ布の端切れなどを縫ったり、貼ったり、絵を描いたり…好きなように制作してもらいました。子どもたちひとりひとりの個性が詰まったテキスタイル作品を最終的に私が1つの大きなタペストリーにするという内容になり、「これやったらいいんじゃない?楽しそうじゃない?」から、気づいたら子どもたちとのWSが実現していた感じです。(笑)イベントの出展や個展などでの出会いが、意外なところでリンクして新たな作品づくりのきっかけになったりもします。まさか私が子どもたちと作品作りをすることになるとは思いませんでした。

(*11)「ö!」(オイ):アーティストのhonokoと、食を媒体とし活動するスズキミキによるユニット。“Humor in daily life”をモットーに日常に潜む楽しいを探求し、アート、食を通して共有する場とモノ作りのプロジェクト活動を行う。

⬛︎ 子どもたちとのコラボレーションをする中で、意外だったことや気づきはありましたか?

とにかく子どもたちから学ぶことが多かったです。(笑)子どもって余計なことを考えないというか、描きたいと思ったら描く、面白いと思ったら面白いことに飛び込んでいく感じで、大人が持つブレーキのようなものがなくて。どうして好きで何に興味があるのか、とにかく感じたことを私に説明してくれて、私が大丈夫かなと心配して少し躊躇しそうなことも、子どもたちはとにかくやってみるし、私の心配をよそにできてしまうんです!あと、印象的だったのは、子どもたちに最初に渡した土台をコラージュして制作を初めたりする子もいて、斬新な子が多かったですね。たくさん刺激をもらいました。もちろん緊張しながら作業する子もいるんですが、逆にそういう子ほどその後の集中力がすごかったりします。私は全然教えていなくて、子どもたちと一緒になって作っているような感じでした。WS終了後に園長先生に「こんな感じで大丈夫でしたか?」とお聞きしたら、「むしろそのほうがいい」と仰っていて、「いつも子どもたちは大人に教えてもらうことが多いから、同じ目線で一緒にやってくれる大人がいると、子どもたちにとってすごく刺激になると思う」と言ってくださって。じゃあ一緒に作りますという感じで。(笑)とにかく楽しかったです。

⬛︎ ユニット「ö!」(オイ)とはどのような活動をされているのでしょうか。活動をされる中で、未来の活動予定は決まっているのですか?

まだ「ö!」は研究中というか。この活動を始めるきっかけになったのは、過去に小石川植物祭という文京区にある小石川植物園(*12)を会場にしたイベントです。植物園を起点とした街づくりとして行われていたイベントが新鮮で、興味を持ってスズキと応募しました。

当初から私たちは展示・ワークショップでの参加を希望していて、運営の方から内田染工場(*13)さんというアパレル生地をメインに手掛けている、老舗染め工場とのコラボでの出展を提案していただきました。それが、はじめてスズキとユニットとしての大きなイベント出展でした。そのイベントでは、内田染工場さんが植物園にある、有名な銀杏の葉っぱから色を抽出して染めたオリジナル風呂敷の制作と簡単な染めやシルクスクリーンのWSをすることになり、私は風呂敷のデザインでコラボしました。そこで、スズキにはWSや全体のディレクションで入ってもらい、今の「ö!」の活動をはじめるイメージができたように思います。ユニットとしてまだ先は見えないですが、イベント主催や展示、WSの企画運営をやるというイメージではいて、スズキが食に携わっているので、フードとアートを用いた、異色な組み合わせで何かできればと話しています。

(*12)小石川植物園:東京都文京区にある植物園。東京大学大学院理学系研究科附属植物園の通称。東京大学の附属施設の1つだが一般に公開されている。

(*13)株式会社内田染工場:東京都文京区で創業115年の染工場。アパレル衣類を中心に様々な特殊染色を行っている。

⬛︎ 町田での展示にあたって、町田の街の印象をお聞かせください。

学生時代は毎日通学路で行き来していたので、学生時代の思い出が詰まった、懐かしくほっこりする街というイメージがあります。ファミリーや学生も多くて、常に人がたくさんいる感じですね。2年前、多摩美出身の友達と白泉画廊さんで合同展をしたのをきっかけに、町田での活動が多くなりました。

白泉画廊さんは会場探しの際に偶然ヒットして決めたのですが、そこでしぜんの国保育園の園長先生と出会い、簗田寺をはじめて知り、町田にまつわる偶然が重なって、今またすごく町田に呼ばれているような感覚です。(笑)

⬛︎ 今回のパリコレッ!ギャラリーはアートクロスまちだのコラボ企画となりますが、制作で意識したことありますか。

町田の街を巻き込んだ企画の内容を見て、自分の個展ではあるんですが、巻き込み型の展示をしたいなとお話をいただいた時点でイメージをしました。レイトオープン用に「街の音を集めて音楽を作る」予定ですが、アートクロスまちだのアートマップのスポット周辺を歩いて、音を集めようと思っています。町田繋がりの中高の後輩に音楽を作ってもらい、レイトオープンの日は、音楽を流してライトを薄暗くしてみたり、通常とは違う雰囲気にしたいなと思っています。音と空間の雰囲気で特別感を出したいですね。私にとって音楽は未知数なので、今からとても楽しみにしています。

⬛︎ 最後にご来場の方々へ一言お願いします。

しぜんの国保育園の子どもたちとのコラボレーション作品や、千夜賀風さんとの作品、町田で出会った方たちとの作品をはじめ、過去作品や新作の展示など、私の紹介になるものも多数展示するので、見ていただけたら嬉しいなと思います。レイトオープンで予定している、町田の街の音を集めたオリジナル音楽を現在制作中です。(笑)「町田パリオに来たからこそ見れた」と楽しんでいただけたらと思います。

honoko プロフィール

1996年、神奈川県出身。

テキスタイル作家(“絵を描く様に布をプリントする”をテーマに制作)、絵描き。

東京造形大学大学院造形研究科造形専攻デザイン研究領域修了。コムデギャルソンシーズン企画に参加するなどブランドとのコラボの他、駅構内、カフェやギャラリー、百貨店でのpopupなど多種多様な空間で展示活動を続ける。

最近ではプロジェクトユニットを「oi」を結成。しぜんの国保育園との共同アート

プロジェクトに参加する。

2018年 二人展『inconscience』lunar peca×honoko

2020年 個展 『MUZUMUZU』

2021年 online展示 『ZAWAZAWA 0』

2021年 ZOKEI展 ZOKEI賞 受賞

2021年 個展 『ZAWA ZAWA』

2021年 コムデギャルソン シーズン企画 参加。

2021年 JR上野駅構内アートスペースにて 空間デザイン参加。

2022年 企画展 『風の目たち/The eyes of the wind』 参加。

2022年 京都 新鋭染色作家展 『布の向こう側』参加。

2022年 六本木 「common」 クリスマスイベント 空間展示 参加。

2023年 十割蕎麦 くに作「白泉画廊」にて

二人展『inside』lunar peca×honoko

2023年 小石川植物祭2023 内田染工場+ゼンバホノコ コラボ 参加。

2024年 プロジェクトユニット「oi」結成。