町田で月イチでアートが楽しめる「パリコレッ!ギャラリー」第34弾は、

町田市所縁のアニメーション作家:亀島耕さんの個展を開催します。

様々な巡り合わせでアニメーション制作を始められたという亀島さん。

ドローイング、紙素材、砂絵、陶器などなど、枠に捉われない作品の数々は、

“とにかく手を動かすこと”から生み出されているのだそうです。

今回の展示テーマ<白昼夢>のお話や作品にかける想いまで、じっくりとお話を伺いました。

◾️亀島さんがアニメーション制作を始めたきっかけはなんですか?

アニメーション作りを始めたきっかけは、大学の課題です。グラフィックデザイン学科だったのですが、その中でイラストレーションの勉強の延長でアニメーションの授業があり、講義内でアートアニメーション作品を見て、そこからは独学で工夫してアニメーションを作ってみなさいというものでした。パラパラ漫画の要領で動くことはわかっていたんですが、やってみると思い通りにいったりいかなかったりで、それが自分にとっては新鮮な経験でした。時間軸を含んだイラストやデッサン?といった感じがして新鮮で、どんどんハマっていきました。また、当時は広告のメディアに、イラストレーションの延長でアニメーションの需要が増えるんじゃないかと言われていた時代だったので、アニメーションが作れるようになったらいいなという気持ちもありました。

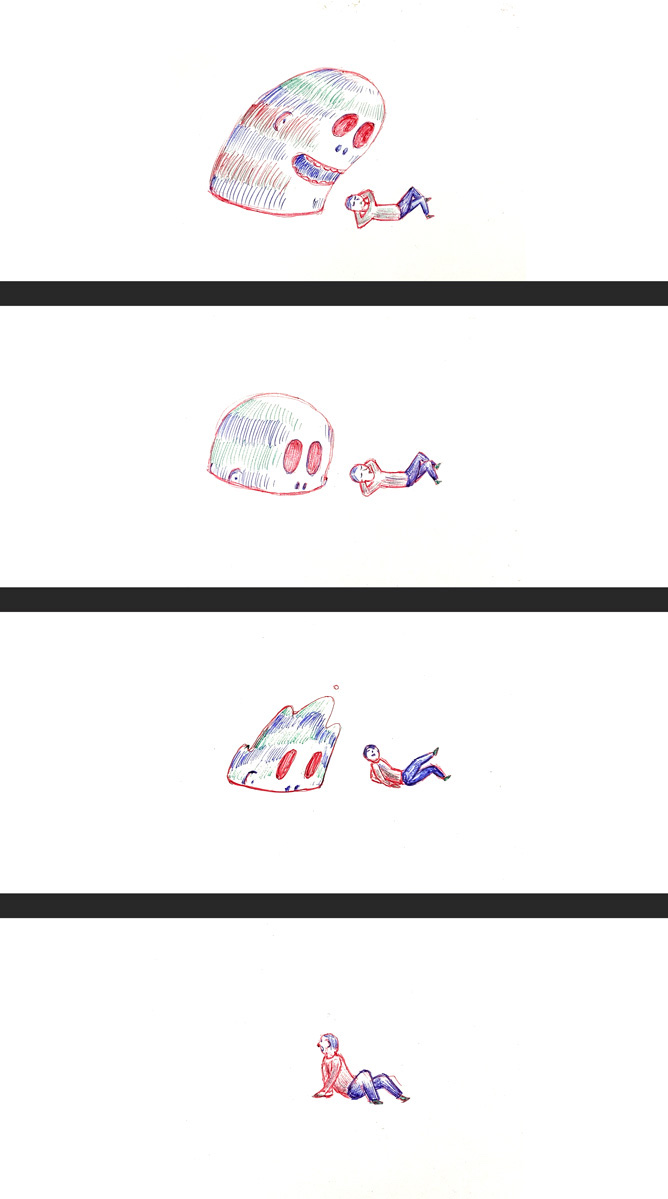

最初に制作したアニメーションは、紙とペンで絵を描いて、次のコマは少し違う絵を描いてそのズレの差で動いてるように見せるフリップアニメーション(*1)というドローイングを動かす作品でした。今だとiPadなどで描くのが主流ですが、僕が学生の頃はコピー紙を重ねてパラパラとめくりながら一枚ずつ描いて、それを最終的にスキャンしてPC上で編集して完成させる、いわゆるセルアニメのような手法で作っていました。たくさん描いて骨の折れる作業だったので、再生ボタンを押して初めて全体の動きが見えた時がとても楽しくて、報われる瞬間でしたね。

小さい頃は絵を描いたり工作をするのは大好きだったのですが美術や芸術に興味があったわけではなかったです。高校になるとCDやレコードに興味が出てきたりして「CDやレコードのジャケットは誰が作ってるんだろう」と思った時にデザイナーという職業を知りました。さらに友達に「美大というところがあってね」と教えてもらい、そこから予備校に通ってみたらデッサンだったりが楽しくて、これなら頑張れるなと思いました。なので、その友達に美大の存在を教えてもらっていなかったら、全く違う仕事をしていたかもしれないですね。正直、美大を目指すまでは「つくる」とか「クリエイティブ」という言葉にはピンときていなかったんですけど、自分の発想したものを形にしたり発散させることは生きていく上で重要なものだなと思うようになりました。

(*1)フリップアニメーション:パラパラマンガの要領で紙を重ねて高速でめくることで画を動かす手法。

◾️アニメーション作品の制作工程を教えてください。

まず軽い気持ちを持って空想するところから始める気がします。紙とペンを使い落描きをいくつも描いてそれがどんな風に動いたら面白いかなど少しづつ具体化していきます。一つの絵がどう変化してどう戻ってくるのかというところを考えて、落書きのような絵コンテを描くといいですね。そこからこの動きをさせるには何秒必要かなどを割り出して、コマの中での形や動き探りながら一コマ一コマ実作業していきます。きちんと計画と計算ができていればその通りに動いてくれるのもアニメーションの面白いところです。ループアニメーションに限っては工程がもっとミニマムで、一つの絵がどう変化してどう戻ってくるのかというところを考えて作ります。

プロダクションなどで作るアニメーションは、どのような作品に仕上げていくのかという決まり事を制作者全員が共通認識を持って取り組んでいると思いますが、個人で作るループアニメーションに限っては、自分自身で適当に始められ完結できるので、工程がシンプルでゴールが見えやすく楽に制作できると思います。

何かを作り形にする場合いつも思うのですが、最初にしっかり着地点を決めてから作品を作る場合と、あまり着地点を決めず即興性を重視して作り上げていく2つの方向性がある気がしています。それぞれの楽しさがあるのですが、子供たちとワークショップをする時は、どっちの方向性の内容の方が楽しいものが出来上がってくるのか考えたりもします。

◾️ループアニメーションは制作にどのくらいかかりますか?

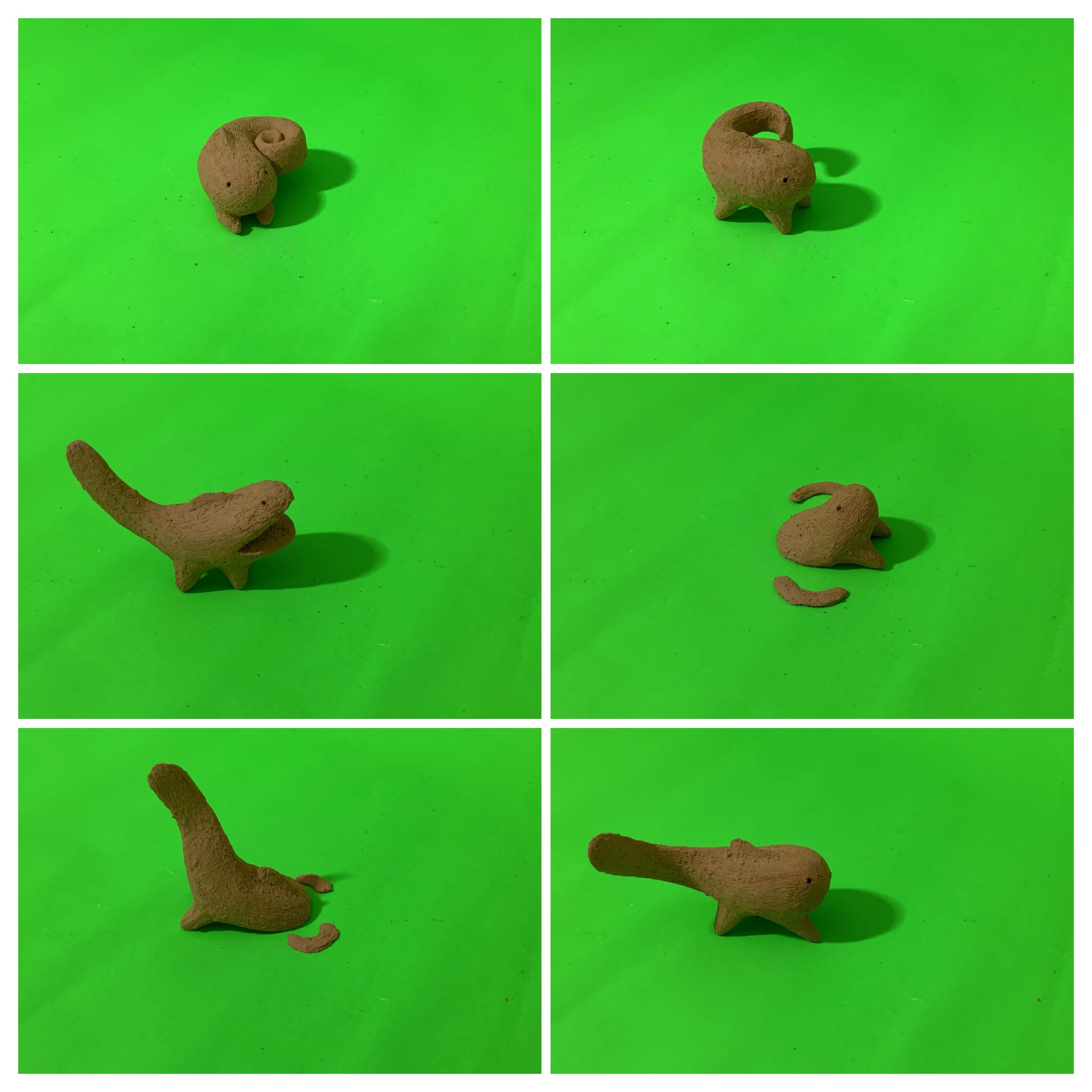

手法や作る長さにもよりますが、陶器のオブジェクトを使用した作品の場合だと、オブジェさえ作ってしまえば、それをちょっとずつ動かしてアニメにできて、どう動かすかという部分も即興的にできたりします。でもオブジェ自体が変形してくるようなアニメーションの場合は、そのオブジェ自体をコマ分作らないといけないので、時間がかかりますね。似たような形のものを連続で録ると、不思議と繋がってみえてくるんです。アニメーションマジックというか、そこの部分も面白いところです。あとは、アニメーションを作るための素材として作ったものがデータだけで物質として残らないと言うのは少し寂しいと思うので、陶器のように手にとれる作品を作りたいと最近思うようになってきています。

AIの登場で映像の作り方は今後どんどん変わっていくと思います。デジタルにはデジタルの良さがあるのですが、一瞬で消去される情報でもあるし、自分はモノが作れたらいいなと思ってやっているので、立体だったり油絵だったり、触れる形で積み重なるものがあれば創作活動の実感をより感じられる気がしています。

◾️紙素材や立体、砂絵など、これまで様々な手法でアニメーションを制作されていますが、作品によってどのように手法を決めていますか?

それぞれ素材によっては特性が出たりするので、それによって生まれる演出を優先して考えたいです。またアニメーションの要領や技術は、素材が変わっても基本は同じだと思っています。手持ちの手法が多いと作りたい作品の幅が広がるかなとおもって今はやりたい素材を試している感じでしょうか。そんな中で、特に半立体(*2)を使ったアニメーション制作はしっくりきています。半立体だと2D(平面)の要素と3D(立体)の要素が両方あって、ちょっと角度をつけたり照明の当て方で印象が変わったりするので、2Dだけではない奥行きが付けられるところが面白いです。それに、オブジェは一度作ってしまえば使い回せるし、画でみた時に物質感としての密度が出せるというところもポイントです。ドローイングのアニメーションはペンで一枚一枚描くので時間も労力もかかりますが、半立体だとひとつベースを作ってしまえば色々動かせるので時間も短縮できます。なによりモノとして残るし、半立体は自分の中で可能性を秘めた手法だなと思っています。

(*2)半立体:キャンバスや紙などの平面の素体と立体を組み合わせた物

◾️生き物が登場する作品を多く手掛けられていますが、モチーフへのこだわりはありますか?

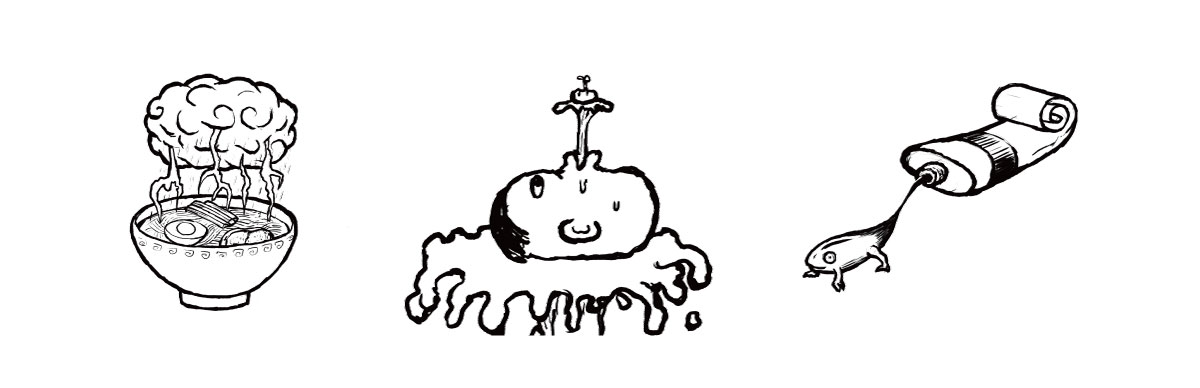

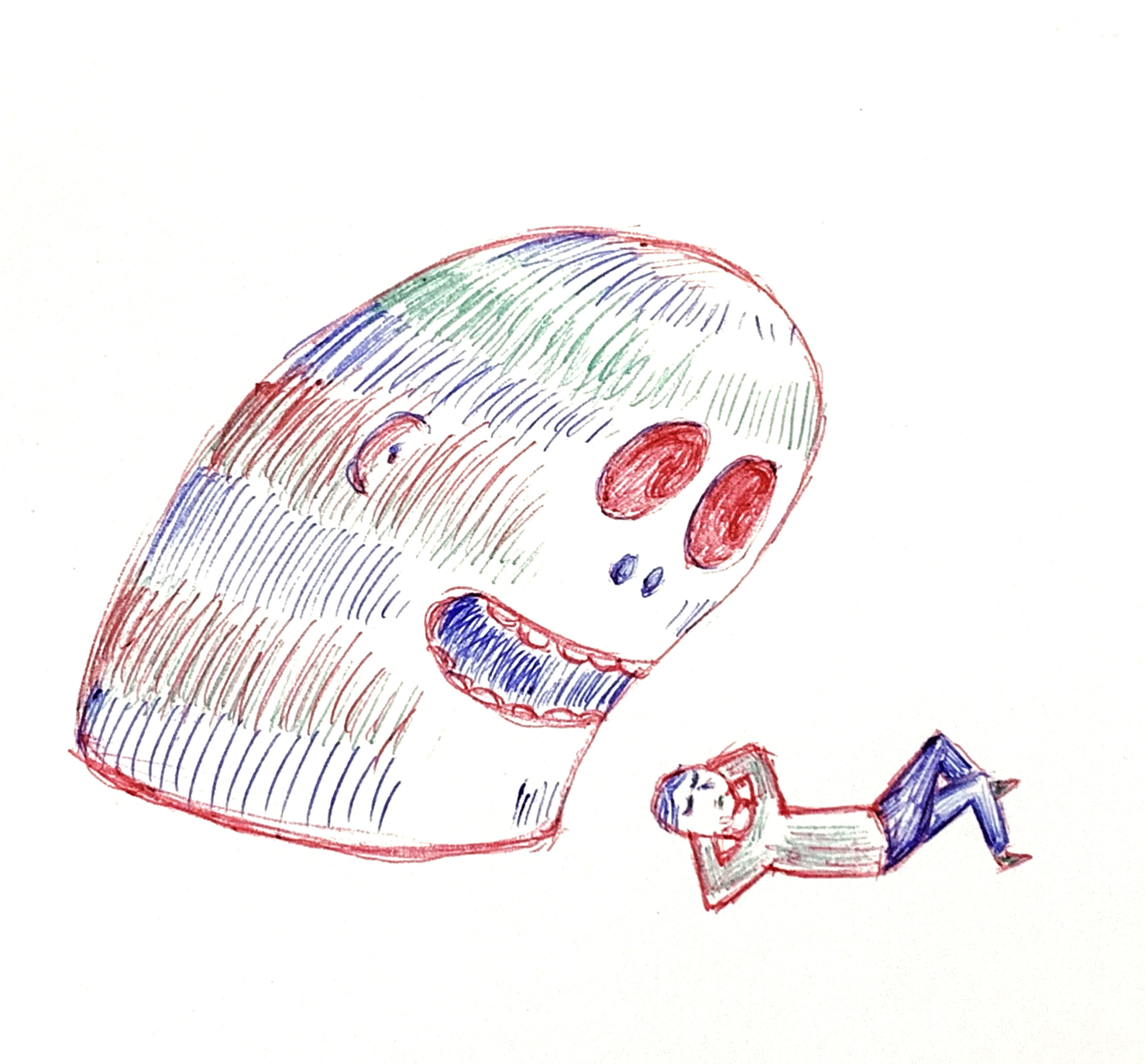

特に小さい犬や魚が好きですね。動物が多い理由としては、それ自体が動くものなのでモチーフにしやすいというところと、擬人化しやすいモチーフにできるという面があるからだと思います。仕事で子ども向け番組のアニメーションを作っていたので、ほっこり系のものに寄って見えるのかもしれないです。温かみのある柔らかいモチーフも良いのですが、個人的には、怪獣とか、怪人とか、へんてこなものに惹かれますね。見るからに綺麗だったりかわいいものより、意外なもの同士を組み合わせて違う解釈ができるような作品作りを求めているのかもしれません。とはいえ、暗かったり気持ちが重くなるようなものを作りたい訳ではなくて、今回のテーマの白昼夢のように、あくまで軽く一瞬、夢を見るように楽しめるものを見れたらいいなと思っています。

◾️制作にあたって大切にされていることはありますか?

作品の内容としては、ポップなセンスをもっとほしいというか、仮に気持ち悪くても笑えるものにしてみたりして、それが自然と自分の中から表現できているといいなと思います。

アニメーションは根気が重要な部分であったりしますが、僕は飽きっぽい所もあるので、短いループアニメーションを色んな手法でたくさん作ってみるということが楽しいなと思っています。ひとつのアニメーションを作る時に、最初からきちんと最後まで計画を立てて作る場合もありますが、作りながら色々試して、飽きてきたら一旦纏めてみる場合もあります。なので、基本はなるべく根を詰めずに作るようにしている所でしょうか。今はスマホ一本で音も録れたり色々できるので、衝動が消える前に気楽にアニメーションを作るというのをやっています。それでもアニメーションはある程度時間と手間は必ずかかるんですけどね。

それと、思いつきをすぐ形にすることはとても大事だなと思っていて、制作に行き詰まって徒労している時でもとにかく手を動かしていけば何かしら取っ掛かりが見つかるのでそれを信じてやることが大事かなと思いますね。自分が何をやりたいかわかったような霧が晴れたような時、とても楽しくなるのでそれが知りたくて続けているというのもあります。あとは、自分のマインドを一瞬でリセットされるような作品は鑑賞する上でも楽しいと思いますし、自分も そんな作品を作っていけたらなと思います。

◾️今回の展示テーマは「白昼夢」ということですが、このテーマを選ばれた理由を教えてください。

夢から着想を得て創作をしている人は割といるんじゃないかなと思いますが、僕もたまに夢日記をつけます。白昼夢は、昼寝だったりうとうとした時にふっと見るものだと思うんですけど、ひらめきというのも夢のひとつだと思っていて、それをもとに作品を作ることが多いです。いい夢を捕まえる事ができたときは創作の動機にもなります。例えば、僕は魚釣りや水中を撮影したりなどが好きなんですが、水中の魚を捕まえる行為と近いものかもと思ったりしていて、陸にいる自分と水中の魚の住む世界はまるで違いますが、全く違う世界から思いもよら ないものを捕まえることは、“思い出す”という感覚に近いのかなと思いました。すぐ忘れてし まって逃げ足が早いというところも水面下にいる魚に似ています。世の中には形にしないで生まれては消える夢やひらめきが無限にあるのだろうなと思ったりして、なんか気の遠くなるというか、儚さというかそんな夢の掴みどころの無さから『ひとつひとつ思い出してぜんぶ忘れた』という展示タイトルにしました。夢やひらめきを表現するのに、アニメーションはすごく向いていると思いますし、今回はその釣った魚を展示で並べて鑑賞してもらう事ができたらいいなと思っています(笑)。

また、哲学者のプラトンが想起説という説を提唱していて、これは“人間は生まれる前の肉体を持たない魂の状態の頃に記憶や知識というものを全て持っているが、肉体を持って生まれてくるとそれを全部忘れてしまう。そして人間として成長していく過程でひとつひとつ知識を確認して思い出していく”という説があるらしく、これを夢に当てはめると、アイディアやひらめきは生まれる前には既に知っていて、それを思い出してあらゆるものを人間は創造しているのではないかと勝手に思いました。だから想起説を目にした時はやっぱり!となりましたね。そういったわけで、夢に見たものを引っ張り出してきて実物化させるということが1番楽しい作業だなと思い創作を続けています。

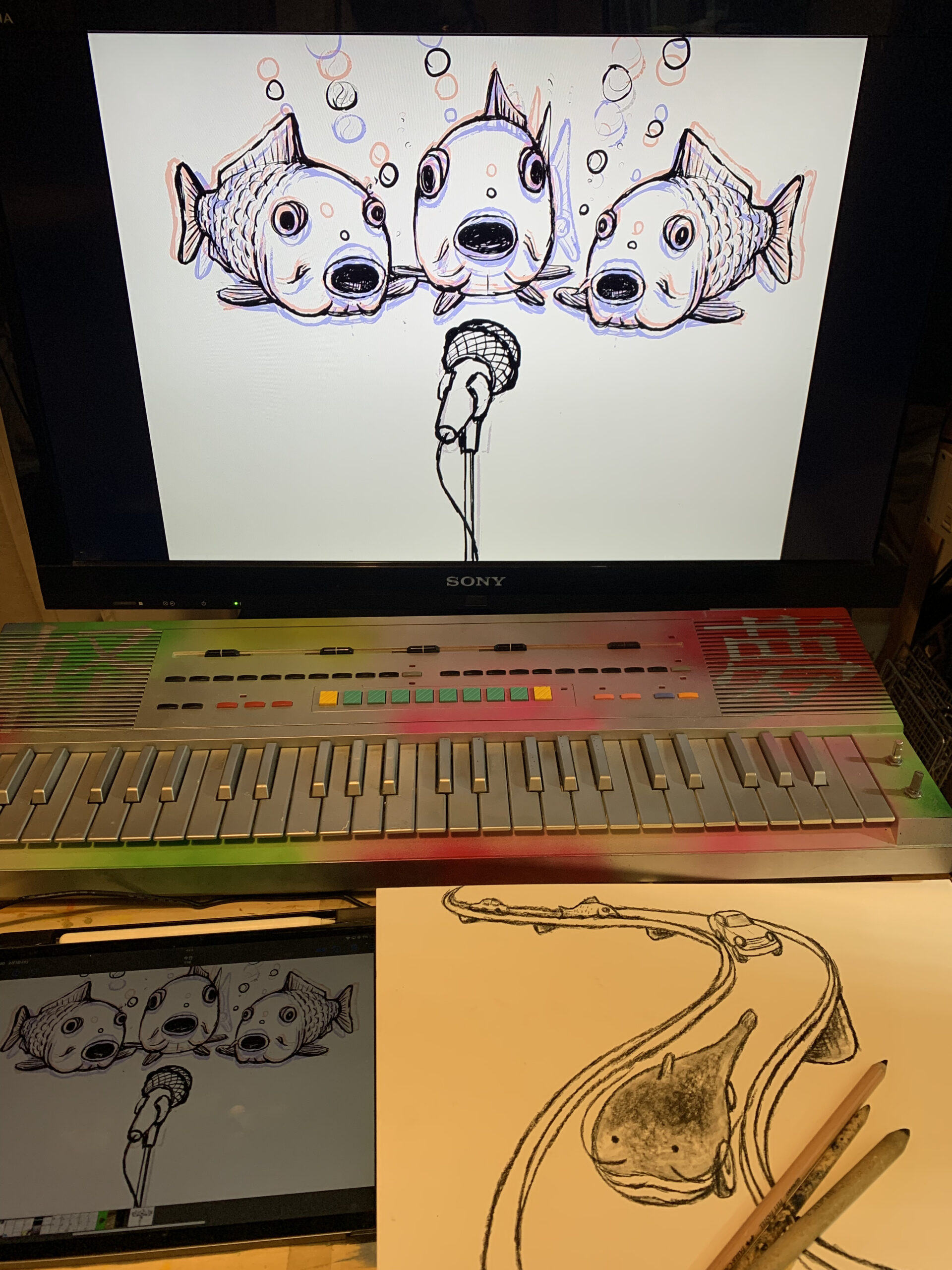

◾️キーボードを使った体験型の作品『DOODOLOOP(ドゥードゥループ)』は今回のメイン展示とのことですが、どのような作品ですか?

ドゥードゥル(doodle)は英語で「落描き」、ループ(loop)は「繰り返し」を組み合わせた造語です。ドゥードゥループは、ループアニメーションを鍵盤で弾いて(演奏して)映像を上映する体験型の作品です。一音につき一つのループアニメーションが投影されるようになっていて、今回は全部で49鍵分のアニメーションが楽しめる仕様になっています。自由に鍵を押すことで様々なループアニメーションが投影され、その偶然的な断片のつながりで新たな意味が見えてきたらいいなと思って制作しました。それと、今回はこのアニメーション原画(連続したコマの絵)も展示予定です。

また、来場者の方々に落描きを描いてもらって、それを僕がキャプチャーして投影できるような機会も設けられたらと思っています。カジュアルにアニメーション作り体験ができるような 形にしたいですね。誰でも意外と簡単にアニメーションが作れるという楽しさを、気軽に体験できるような事ができたら良いなと思います。

◾️映像はもちろんのこと、「音」もこだわって作られているとのことですが、こちらはどのようにして制作していますか?

音と映像の組み合わせで印象や意味ががらりと変わるので重要だと思っています。音を起点にアニメーションを作り始めることもありますしね。ネットから拾ってくる場合もあれば、家にあるものを叩いてみたり、散歩中に気になった音を録音したり、自分の声を加工したり、音質もあえてクオリティの低いものを選んでみてニュアンスを出してみたり...すごく奥が深くて面白いです。最近はスマホで気になった音をすぐ録音できたりしますし、加工も昔に比べてかなり身近になったので、手軽にそれなりのものが作れるようになったことも素晴らしいなと思います。

それに、音は視覚とはまた違う入り方で、無意識に感情や画のニュアンスを誘導できる効果が あるなと思います。ハッピーに見える映像に不穏な音をつけてみたり、その逆も然りで映像が 持つ意味がガラッと変わるのも面白いです。考え始めると無限に広がりますね。アニメーショ ンは音をつけない限り無音なので、作ったアニメーションに音を入れた瞬間一気に世界が立ち上がってくる喜びがありますね。その瞬間も制作する上での楽しみでもあります。

今回ドゥードゥループでは、鍵盤自体から音が出るのではなく、投影される映像の中に音がはめこまれています。鍵盤はコントローラー代わりのようになっていて、鍵盤を押してアニメーションを再生することで、アニメーションを演奏しているかのような見せ方ができるようにしているので、音にも注目して楽しんでもらいたいです。

◾️これまで影響を受けたアーティストを教えてください。

たくさんいますが、アニメーションだとルネ・ラルー(*3)の『ファンタスティック・プラネット』(*4)が好きです。あの不気味な世界観とキャラクターの造形は大好きで、ちょっと笑える部分もあるし、海外のポップさというのは容赦ない感じがあってそこがまた良いですね。そのほか田名網敬一(*5)さんや久里洋二(*6)さん、楳図かずお(*7)さんなど、図らずも昨年亡くなられた方が非常に多くて…主に60〜70年代に活躍されたクリエイターの作品が好きかもしれません。あと渋谷系(*8)やガロ(*9)など、リアルタイムで影響受けた90年代の頃の時代の空気感もすごく好きですね。でも一方で無名の人たちが作ったものにも影響を受けたりもします。例えば街なかにある手描き看板や、思いつきとか殴り書きとかで描いているようなものを見ると自分には意識的に作ろうと思っても作れないなと思うところがあります。最近だと、公園で子どもが遊んだおままごとの跡とか、そういう瞬間的なものが胸にときめいたりしました。

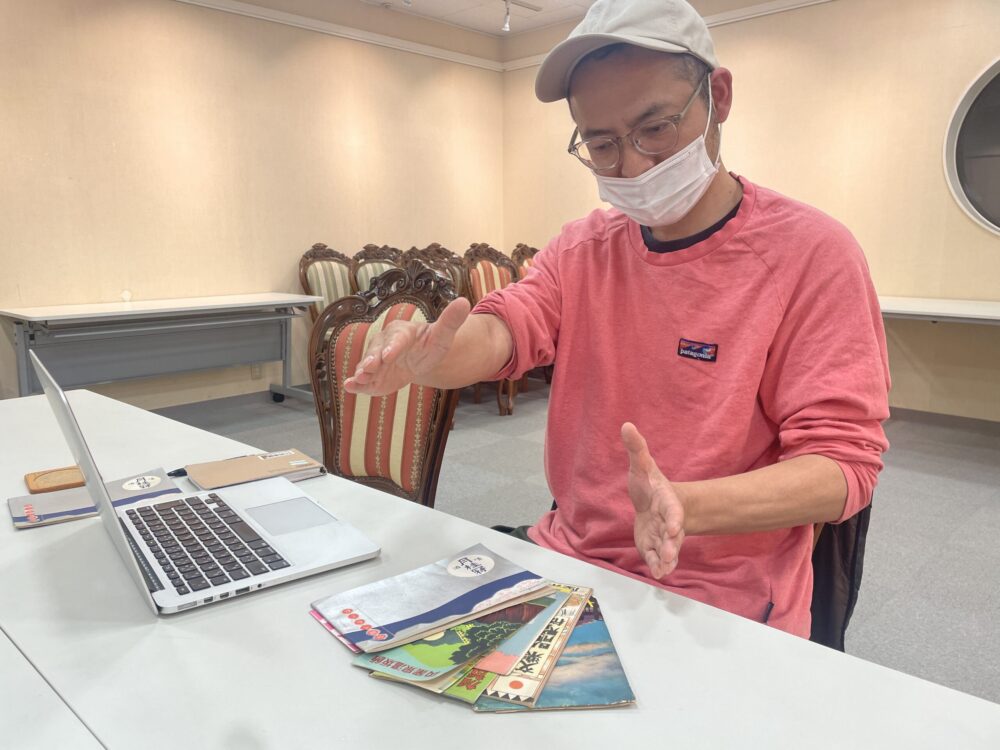

また、古い印刷物も好きで、祖父母から譲り受けた昔の観光パンフレットの束を持っています。昭和初期ぐらいのものが多いですが写真よりも手書きの図案や挿絵が多い時代だったので、自分が個人でチラシを作る場合、ヒントをもらったりしていることが多いですね。

(*3)ルネ・ラルー:1929〜2004/フランスのアニメーション監督。シュールで幻想的なSF作品で知られる。代表作の『ファンタスティック・プラネット』では、カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリを受賞。

(*4)『ファンタスティック・プラネット』:1973年公開。ルネ・ラルーによる長編アニメーション作品。巨大な人類(ドラーグ族)が支配する架空の惑星「イガム」を舞台に、ペットや虫ケラのように扱われていた小さな人類(オム族)との対立を描いたSF作品。

(*5)田名網敬一:1936〜2024/グラフィックデザイナー、イラストレーター。サイケデリックかつポップな作風が国内外で高く評価され、60年代から現代に至るまで幅広くカルチャーシーンを席巻した。

(*6)久里洋二:1928〜2024/アニメーション作家、画家、漫画家。1958年に「久里洋二漫画集」で文藝春秋漫画賞を受賞。60年より自主アニメーション制作を開始。日本のアートアニメーションの草分け的存在として知られる。

(*7)楳図かずお:1936〜2024/漫画家。代表作の『まことちゃん』『漂流教室』などが一世風靡し、その後タレントとしても活躍。オリジナリティ溢れる作品の数々は国内外で高く評価されている。

(*8)渋谷系:東京都渋谷区(宇田川町界隈)を発信地として、1990年代に流行した日本のポピュラー音楽のジャンル。主なアーティストにフリッパーズ・ギター、ピチカート・ファイヴ、カジヒデキなど。

(*9)月刊漫画ガロ:1964〜2002年頃まで青林堂が刊行していた漫画雑誌。掲載漫画の独自性が注目を集め、そのアート性の高さから、特に青年以降の読者に強く支持されていた。

◾️町田での展示にあたって、町田の印象をお聞かせください。

町田は大学時代、通学途中の駅だったのでよく世界堂へ行ったりしていました。7年ほど前からこちらの方へ越してきて、住んでみると美術館やローカルなお店もあったり、新旧様々なものが入り組んでいるなと思います。アーティストの中でも、あえて郊外に住む方が活動しやすいと言ってこの辺りに住んでいる方も多くいらっしゃるのかなという雰囲気がありますね。自分としては、都心で何かやるよりも郊外から都心に向けて何かをやる方がクリエイティブなものが生まれてくるかなとも思っています。

自分の家は坂の上にあるので、夜になると都心の明かりが遠くに見えて、小さい東京タワーやスカイツリーを眺めて情緒的な気持になって創作意欲をいただいています(笑)。そして反対側の晴れた朝は大山山地を一望できたりもして、大自然にも都会にもちょうど良い距離感なの が気に入っているところです。住み始めた頃、夜中に窓の外を見たら、大きなフクロウがこちらをじっと見ていたり、真夜中に野生動物が喧嘩をする声が聞こえてきたので、急いでマイクを持ってきて録音したりしていました。(蟹の爪の作品の音で使用)そんな環境がある意味、自分の創作活動に合っているのかもしれません。

◾️最後に、来場者の皆様へ一言お願いします。

僕の頭の中を覗き込むような展示になると思うので正直ちょっと恥ずかしいです。アニメーションは多くの絵を瞬間的に連続して見せてできているので、動くアニメーションとその原画(静止画)をそれぞれ見てもらいたいです。また、他愛のない僕の夢や妄想をかき集めて実物化した作品ばかりになっているので、気軽な気持ちで鑑賞してもらって、新しい解釈や感想や演奏をきかせていただけると幸いです。

亀島 耕 プロフィール

2002年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。

卒業後アニメーションコンテンツの制作やデザインの仕事に携わる。

作家活動としてもアニメーション、イラストレーションを中心に作品を制作。

2011年都内No.12 galleryにて個展を開催。

日常的でファンタジックな空想をしつつ音と動きを模索して作品を制作している。