町田で月イチでアートが楽しめる「パリコレッ!ギャラリー」。

第27弾は、色紙をカットアウトし、構成したイメージをキャンバス上に

絵の具で再構築する独自の手法で作品制作をされているアーティスト:たなかまさきさんです。

本展では手鏡や水面をテーマとし、二次元の存在である”絵画”という虚像を模索する展覧会を行います。

たなかさんに、色紙を利用した技法で作品制作をされるようになったきっかけのお話や、

今展示の見所や、開催されるオリジナル作品ワークショップの楽しみ方など、様々なお話を伺いました。

■たなかさんは色紙をカットアウトし、構成したイメージをキャンバスに絵の具で再構築するという独自の手法で作品を制作されていますが、どのような経緯で現在のスタイルを確立されましたか?

元々はアメリカの抽象表現主義(*1)のミニマリズムのような「どこからが絵画なのか?」を問うようなアーティストの作品が好きだったというところがきっかけだと思います。

そこから、色を塗る、塗装する、汚す、線を引くなど、平面に色を乗せる行為には色んな方法があるということに気付き、色面に興味が出てきました。そこで、学生の頃は色紙やアルミ板といった、薄い支持体(*2)に絵の具を塗り、それをカッターで切って立体的に折ったり立たせたりして、絵画を立体的に自立させていくという彫刻的なアプローチで絵を描いていました。その当時はイメージなどはなく、立体的なものの全面を塗ると塗装になるし、どこか一面にだけ色を塗ると、この支持体に「絵が描かれている」という解釈にもなるし、はたまた塗った後にカットしたものを開いたらどうなるのか…というようなことを考えながら、「どこまで色を塗ったら“絵”になるのか」ということに実験的に取り組んでいました。

そんな中で、最近は「共有できなさ」というところに僕の描きたい絵があるかなと思っています。ただの赤い丸が配置によってりんごに見えたり、画面の上の方に配置されていると太陽になったり、道路っぽいところに置かれていたらボールに見えたり、同一の抽象的なモチーフが配置によって別のものに見えることがありますよね。そういったことが、今の僕の考える絵画には必要だったと思います。支持体とメディアの重なりから絵を考えていくんじゃなくて、平面の中から絵を考えてみようと思いました。

(*1)抽象表現主義 – 1940年代後半のアメリカで起こった美術動向のひとつ。作品の特徴として、巨大なキャンバスに、中心や地と図がない均一で平面な作品で、創作過程を重視する。代表的な美術家にジャクソン・ポロック、マーク・ロスコなどがある。

(*2)支持体 – 布や紙、板など、絵画の塗膜を支える面を構成する物質。

■たなかさんが思わず使ってしまうモチーフなどはありますか?

丸ですね。これは好んでもいるし、囚われている…とも言えます。(笑)丸はどんなモチーフにもなり得る原始的な形だなと思っています。

あと顔も多いですね。顔ってとても簡単なんですよ。点が3つあったら人間は「目・目・口」と認識してしまうので、逆にいうとわかりやすくなってしまうんです。だから、顔を描く時は意識的に「顔っぽくない顔」を描いたりしてます。でも顔はどれだけ崩しても顔になっちゃうのが難点ですね。

■素材に色紙を使われている理由を教えてください。

色紙を使うのは、平面的な作品を立体にしていく実験の名残でもあります。色紙は、すでに紙に色が付いている状態なので、組み合わせると一瞬で地と図ができて、絵が立ち上がるという気軽さが良いですね。この組み合わせは違うなと思ったら、別の紙を持ってきて組み合わせるということもできますし、試行錯誤の時間にスピード感が出るのも良いポイントです。紙を切って貼っちゃうだけくらいの手軽さで、できる限り簡単に絵を作っていきたいですね。その簡単さの中に絵の最初の一歩みたいなものがあると思っています。だから僕はすごく楽をして絵を描いています。(笑)

紙は、一枚の紙から切った素材をそれぞれ別の作品の要素にすることもできるので、そういったことを考えるのも面白いです。その意味でも、紙を切る作業というのは僕にとって意味のあることかもしれないです。

使っている紙もちょっとずつ変化していて、元々は紙を折り曲げて立たせたり、その紙にペイントをしたりしていたんです。当時は紙にこだわりがなく、キラキラした紙だったり、名刺くらい分厚い紙だったり、色々使っていました。ただ、これらはあくまでドローイング(*3)や試作品で、キャンバスに絵を再構築していくことに興味が出てきた頃から、紙の厚さがどんどん薄くなっていきましたね。最近は気軽さの方が大事だなと思って、100均で買えるような薄くてチープな紙でドローイングしたりしています。

(*3)ドローイング – 物体の形体、明暗などを平面に描画する制作、過程の技法。

■気軽さとは、意外でした。色使いも独特だなと感じたのですが、制作において何かこだわりはありますか?

ひとつ、色紙で画面構成を行った後、ペイントに落とし込む時に「使った色紙と同じ色を使う」というルールがあるのですが、紙で画面を作っている段階では色にこだわりは全然なくて、色紙を切る最中に「この色だとあれに見えてくるなぁ」といった感じでモチーフが自分の中で浮き出てきます。その感覚を頼りに色紙を組み合わせていっています。だから、色を決めてから切るのではなくて、切りながら色が決まっていく感覚です。

それと、絵の具を塗る時の厚さにもこだわりがありますね。紙くらいの厚さになるように描きたくて、かといって厚くなりすぎてもよくなくて…というその微妙な匙加減に気を配っています。季節によって水と絵の具の配合を調整したり、塗り方を工夫したり、ちょっと職人っぽいこだわりなんですけど、これも学生の頃にやっていた「絵を立体的にする」という制作方法の名残でもあります。あとは紙の切り方ですね。紙の切り方は少し独特で、PCの中でのグラフィック的な均整の取れたシルエットとはまた違い、少し歪んでしまったりするんです。それは「紙」の個性なので、僕はそれをキャンバスにペイントで落とし込む時も残しています。

■作品タイトルを拝見していると、想像が膨らむようなものが多く感じるのですが、どのようにして決められていますか?

タイトルは、制作の第一段階で、色紙の作品が出来上がった辺りで思いつきます。その後、キャンバスにペイントする作業に移るという流れです。僕の中で絵の中の世界は非現実的なものなので、それを現実と結びつける役割をしているのがタイトルだと思っています。完成した絵を見て思ったことと、僕が今見聞きしている現実を組み合わせる、綱渡しのような役割ですね。最近ハマっていることだったり、生活の中で起こっていることだったり、それを言い換えたりしたものをタイトルにすることが多いです。例えば、ヒップホップにハマっていた頃は、韻を踏んだタイトルを付けてみたり、読んだ小説のタイトルを文字ってみたり、今僕が見ている楽しいことと、作った絵を見て感じたことを組み合わせてタイトルを付けています。だから、タイトルを付ける作業は楽しいです。抽象画を描いていた頃はタイトルを付けていなかったんですけど、僕の中でモチーフを意識的に描くようになってからは、付けるようになりました。僕の絵は一見抽象的に見えるんですけど、ヒントとなるタイトルがあることにより、具体的なモチーフに見えてくるという感覚を鑑賞者と共有したいという気持ちもありますね。

■たなかさんは「絵の根源」を模索しているそうですが、「絵の根源」とはどういうことですか?

絵の根源を模索するようになったきっかけは、僕自身も正直わかっていないですが、僕は絵画には2つのルートがあると思っていて、ひとつは「現代アートにどう引っかかるか」ということと、もうひとつは、「どう自分を掘り下げるか」ということです。その中で、「自分に最後何が残るのか?」というのが絵の根源だと思います。どれだけ絵が上手くても「思わず描いてしまう絵」があると思うんですよ。描き終わった後に出来上がった作品を見て、「どうしてこれを描いてしまったんだ?」「どうしてこのような組み合わせにしたのか?」という感じで、探偵みたいに推理するんです。

でも絵の根源は、決してポジティブなものではなくて、ネガティブなものだと考えています。僕は「個性=欠点」だと思っていて、例えば、赤い絵しか描けないから赤い絵の画家になっていくというように、そういう「欠点」が周りからすると「個性」になるのかなと思っています。だから、「どうしてもこの絵になっちゃうなぁ」というがっかりポイントを探しているような作業にも感じます。(笑)

■今回は「水」や「鏡」というテーマで展示を展開されるとのことですが、どのような経緯でこのテーマになったのでしょうか。

普段、テーマはあまり事前に決めていなくて、描いてから見つけていく感じです。今回は「水面」をテーマにしたんですけど、最近はよく水をテーマにすることが多いです。僕は横浜で生まれ育ったんですけど、みなとみらいのエリアは埋立地なんですよね。埋立地は、地球上に大きいゴミの塊を乗っけてそれを土地にしているというのが面白いなと思っていて、絵に例えると、地球という支持体にゴミを乗せて創作されているようにも見えて、とても興味深いです。さらに、その上にデートスポットや遊園地があったり、非現実的な楽しい空間が作られていくっていうのも、絵の構造と似ているなと思っています。その埋立地の構図と、自分の作品の中で紙を重ねていく行為というのを、無意識に繋げてみているような気がします。

■展示タイトル「つかのまのミラージュ」に込めた意味を教えてください。

絵は二次元なので、どれだけ描き込んでも実像にはなれないし、そういう絵画の性質を言葉に置き換えた時に、水面や鏡という言葉はテーマとして落とし込みやすかったです。なかでも「ミラージュ」という言葉は、鏡の表現の中でもちょっとレトロな単語で素敵だなと思い、採用しました。

僕は最近、歌川広重の手鏡の浮世絵のオマージュのシリーズを制作していて、これは色を塗る時に立体的な厚い紙をイメージして少し分厚くなるように描いています。絵の中の鏡というモチーフだけれど、それに反発して分厚く描いてみよう、と思って制作したんです。加えて、このようなシリーズの作品を一生描くわけではないけど、一区切りとしてこういった作品を作りたい、一瞬しか映らないものを捉えたいという意味を込めて、展示タイトルに「つかのま」と付けました。朝、鏡を見た一瞬だったり、鏡越しに映っていた果物を見た一瞬というような、日常の何気ない瞬間を表すには「つかのま」という言葉はちょうどいいなと思いました。

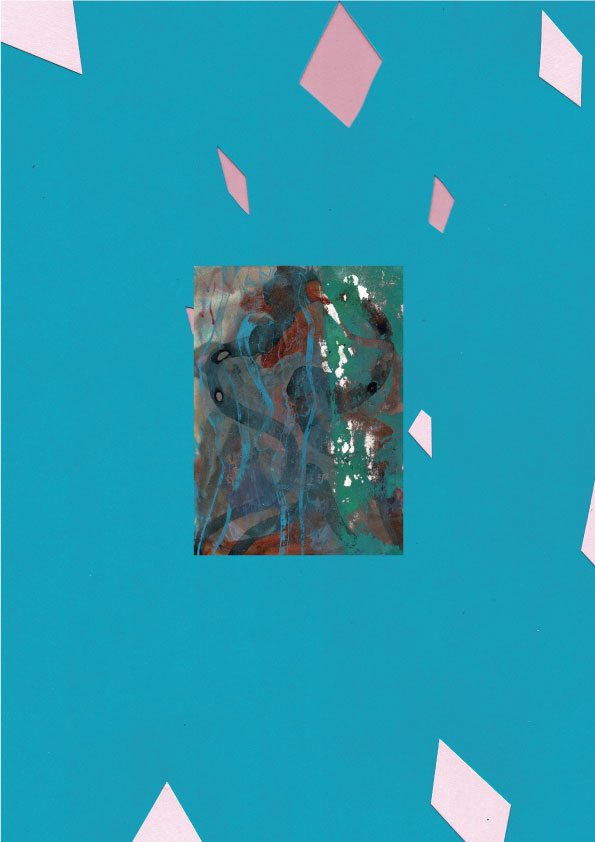

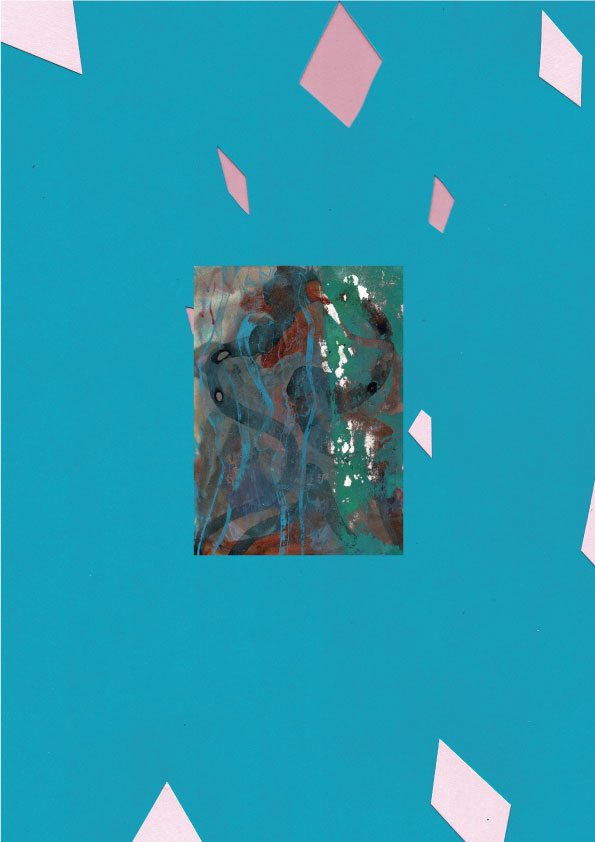

それに付随して、今回の展示のポスターになっている作品の話をすると、中央に配置されている作品は、絵の具で紙に筆で直接描いたもので、僕の中では実験的に描いたものです。水面をモチーフに展示を作りたくて、最初はこのビジュアルの背景にある青とピンクの色面の作品をカットアウトで作っていました。その最中に、絵の具の筆を水道でじゃばじゃば洗いながら息抜きに描き始めたものなんです。それぞれが出来上がった時にフィードバックしてみると、「嗚呼、これはどちらも水面だったんだな」とふと思ったんです。なので、一見関連性がないのですが、僕の中ではこの2つの作品はリンクしていて、メインビジュアルもこのような配置になりました。最近は絵について考える時に、「絵の描き方」についての興味が湧いてきて、これまでのカットアウトの作品に加えて、このように普通に筆を使って絵を描いていくということもやり始めました。今回はその筆で描いた絵も展示する予定なので、そちらにも注目して見てもらえたらなと思います。

■今回は床に作品を設置されますが、展示空間を作る上でこだわりなどありますか?

僕はいつも鑑賞者の「見る」という行為について考えているのですが、ホワイト・キューブ(*4)のような空間で、人が見やすい高さに設置されている絵を何の障害もなく鑑賞するよりも、変に高いところに配置されていたり、ほとんど見えないような場所に置かれている作品を「見つける」展示の方が面白いなと思っています。体を動かして色んな角度から見てみるということを楽しんでほしいですね。作品を探すことで、側面にも絵の具が塗ってあったり、斜めから見ると絵の具の乗り方や分厚さが感じられたり、ひとつの作品だけでも様々な発見があります。それは時間をかけて遠くの美術館まで体を動かして足を運ぶ、ということにも同じことが言えると思います。時間をかけて目当ての作品を見に行くと、より集中して作品と向き合えるし、リラックスして見れます。その現象を、僕は展示空間でも出したいなと思っています。そういうところも含めて展示を見てほしいなと思います。

(*4)ホワイト・キューブ – 「白い立方体」という意味を持つ、展示空間の総称。

■好きなアーティストや影響を受けたアーティストを教えてください。

たくさんいますが、フランク・ステラ(*5)ですね。特に後期の作品が好きで、彼は平面だけど立体的で、視覚的に色々な見え方ができる作品を制作しています。初期は抽象的でミニマルな作品が多いのですが、後期になるにつれ立体物のような作品が多く作られていて、「絵画とはなんだ?」と問いかけてくるような作品が多いんです。例えば、ジェット機を分解しながら作品を作っていたり、それに絵の具を塗ったりしていて、「もうほぼ彫刻じゃん!」というような作品もあるのですが、あくまでも「絵画」というところは崩れていないんですよ。こういうアメリカの抽象表現主義の作品を見つつ、僕はそれを地味な感じで日本っぽくやりたいなぁと思っています。

あとは浮世絵です。個人的に遠近法の使い方がすごくしっくりくるんですよね。遠くにある富士山を奥に小さく描くとか、空気遠近法(*6)を使うとか、当たり前のことではあるんですけど、西洋の遠近法とはまた違った魅力があってすごくいいなと思います。

あと、タル・アール(*7)という作家がいるんですけど、この世代のアーティストは、抽象表現主義の人たちが築いた絵画論のカウンターとして作品を制作している人が多くて、彼もそのうちの一人です。物語性がある作品だったり、もっと自由で楽しい絵画を描いていこうという意志が感じられるんですよね。

僕はこういう人たちの絵だったり浮世絵だったりの影響を受けて、近年はモチーフをちゃんと決めたりして作品を制作しています。

(*5)フランク・ステラ – アメリカの戦後抽象絵画を代表する画家。初期にはミニマルアートを展開していたが、80年代以降大画面の立体物を貼り付ける手法で絵画とも立体ともつかない作品を手がけている。

(*6)空気遠近法 – 近くを明確に描き遠くを不明瞭かつ沈んだ彩度で描く遠近法の一種。

(*7)タル・アール – デンマークで活躍する現代美術家。大きなパーツの幾何学模様を塗り重ねたり、システマティックでありながら物語性を想起させるポップな作品を展開している。

■今回は親子で楽しめるワークショップを開催されますが、こだわりや見どころはありますか?

僕は基本的に、即興性があって柔軟なワークショップを心がけています。途中で子どもたちが飽きてしまって別のものを作りたいと言い出したら、できるだけそれも叶えてもあげたいと思っていますし、各々自主的に、自由にのびのびと創作活動ができる環境にすることが良い形だと思っています。

小学生を美術教室で教えていたことがあるのですが、誰でも「良い絵」が作れちゃう時があるんですよ。それを見逃さずにキャッチしてあげることが「絵の上手さ」に繋がってくると思っています。子供たちは2〜3枚同時に描いて、すぐに気が散ってしまって描くのをやめてしまったりすることがあるんですけど、そういう時に僕がその作品を拾って、「この絵いいじゃん」と言ってその子に改めて自分で描いた絵をまじまじと見せると「たしかになんかかっこいいかも…」「もうちょっと描いてみようかな」というモチベーションになってくれたりします。

それに、テクニックは教えてもらうものではなくて、すでに各々が持っていると思っていてます。ワークショップの時は、僕はいわば測定器みたいなもので、その無意識に使っているテクニックを見て「これ良いね」と言って気づいてくれるような装置になりたいと思っています。そして、みんなは自由に身体を動かして色んな作品を作って、僕がそれを測定して。なので、ワークショップの見どころはみんなで作ってください、という感じです。

美術はそもそも、一人の人が良いと言えばそれは「良いもの」になるし、所謂パトロンから出資してもらって衣食住を賄ってもらって…という世界は、言ってしまえば一人のファンがいれば成立しちゃう世界なんですよね。教科書に載っているような作品は多数決的なところで善しとされている面があると思いますが、そういうことではなくて、美術は、あくまでも個人レベルで「僕が良いと思ったからそれでいいんじゃないかな」というライトな立ち位置にあって良いと思っています。重要なことは、その後「自分はなぜそれを良いと思ったか」というポイントを考えて探す作業だと思います。

■最後に、来場者の皆様へ一言お願いします。

僕はあまり他人のことを考えて絵を描いていないんです。僕が楽しいからそれで良いというか。(笑)でもそれは自己成長につながると考えていて、周りの目を気にして絵を描いていると、そこが捻れていってしまう。絵は自分との対話でしか発展していかないと思いますし、そういう意味でも僕はナチュラルに展示をすると思うので、皆様にもナチュラルにフラットに見ていただけると嬉しいですね。

たなかまさき プロフィール

1996年 神奈川県生まれ

2019年 東京造形大学美術学科絵画専攻 卒業

色紙をカットアウトし構成したイメージを再度キャンバスまたはパネルに絵具を使い再構築していく事で、物を作る事やイメージの始まり、また絵の根源を模索する。

パリコレッ!ギャラリー vol.27

たなかまさき「つかのまのミラージュ」

パリコレッ!ギャラリー第27弾は、ペインター・たなかまさきによる絵画展を開催。

描く、切る、ちぎる、貼る、組み立てる———

これまで、“絵画”の根源を様々な手法を用いて実験的に探ってきたたなか氏。

彼の絵画表現への飽くなき探求心が生み出す世界観とは?

町田初個展となる今回は、手鏡や水面をテーマとし、絵画の空間表現を模索します。

今回は親子で楽しめるワークショップも開催!

見て作って、空間丸ごと“絵画体験”をお楽しみください。